韩益 ,字宗棹,斋号醉晋草堂,谦堂,悟庐,别署沁园山房主人。1957年出生于山东嘉祥,中医世家。 幼承庭训,酷爱书法,师从著名书法家公棹先生。曾任曲阜市书协主席30年。现为曲阜市书法家协会名誉主席、鲁风书法社社长、曲阜市政协联谊书画院常务副院长兼秘书长,非物质文化遗产中国书法传承人,曲阜师范大学特聘教授、齐鲁理工学院特聘教授。中国书法家协会会员,中国楹联学会会员,中国楹联学会书艺委委员,山东美术馆馆聘艺术家,山东省书法家协会四、五理事,邹鲁书社社员,济宁市书法家协会顾问,济宁市政协书画家联谊会副会长,北京华夏联匾书刻艺术研究院副院长,刘俊京泰山艺术馆名誉馆长,曲阜市作家协会顾问,颜子研究会名誉会长。书法、楹联作品多次在中国书法家协会,中国美术家协会,山东省书法家协会和中国楹联学会等专业组织举办的展览中入展、获奖。曾获“孺子牛杯”全国书画大奖赛优秀奖,日本白扇书道会最高特别奖,全国新闻界书法大赛一等奖,跨世纪全球华人书画大赛优秀奖,获中国美协主办的“纪念孔子诞辰2550周年书画大展”银奖,“羲之杯”全国书法篆刻大奖赛,中国楹联书法篆刻大赛创作二等奖。“三晋杯”全国首届公务员书法大赛二等奖,“复圣杯”全国书画艺术大奖赛佳作奖,全国书法美术大展赛书法类金鼎奖,全国书法手卷作品展优秀奖,济宁市政府乔羽艺术奖,全国书法家书写杜甫《秋兴八首》长卷报上展二等奖,第三届中国廉政文化书画展优秀奖。入展全国第一届扇面书法展,首届中国王羲之书法艺术(行草)大展,走进道周故里——全国书画名家邀请展,“孔子艺术奖”中国曲阜国际孔子文化节书画大展,“经藏”全国书法名家写经展,全国百位名家写兰亭收藏展,“孔子艺术奖”全国书法篆刻作品展,弘道养正·中华民族优秀传统文化书法展,"齐鲁风华 翰墨藏真"山东电视《东方书画》栏目200期百名书画名家邀请展。2000年当选中国当代优秀书法家,2015年荣获"口子窖杯"我最喜爱书法家。

曾出版《韩益行书宋词元曲百首》、《韩益书法艺术作品集》、《韩益书法作品集》、《韩益折扇作品集》《中国邮政新中国70年艺术名片·韩益》,主编孔子书画研究院院刊《鲁壁》等。《书法导报》、《美术报》、《书法报》、《中国书画报》、《新美术》、《书法世界》、《书画艺术》、马来西亚《星洲日报》等国内外报刊及中国中央电视台、美国斯格拉电视网、法国电视台、黄河电视台、山东电视台、各大网站等新闻媒体专题介绍其艺术成就。作品、文章曾发表于《书法导报》、《书法报》、《书画艺术》、《美术报》、《中国书画报》、《联合日报》、《中国文化报》等报刊杂志、网站。

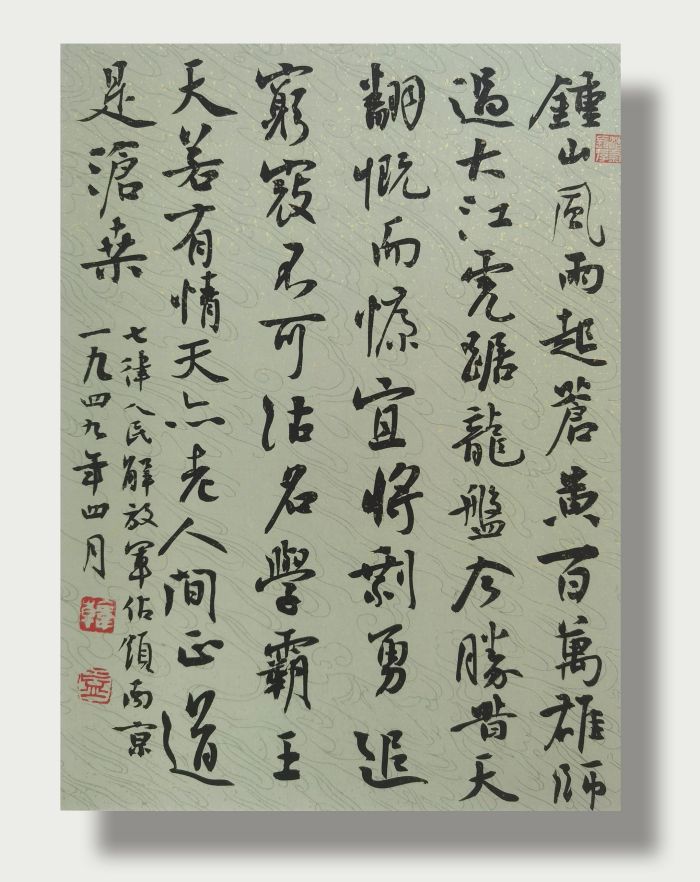

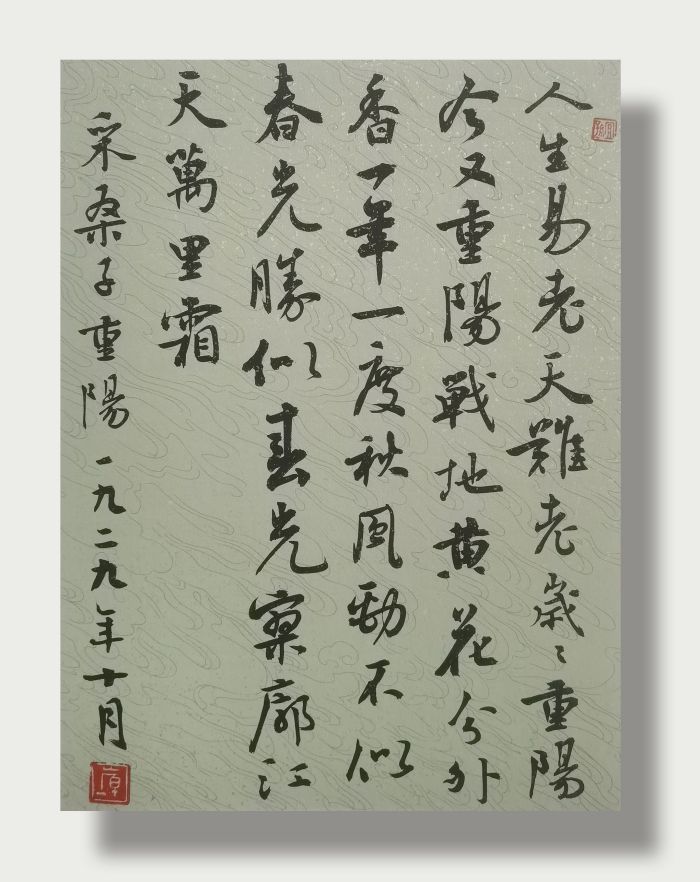

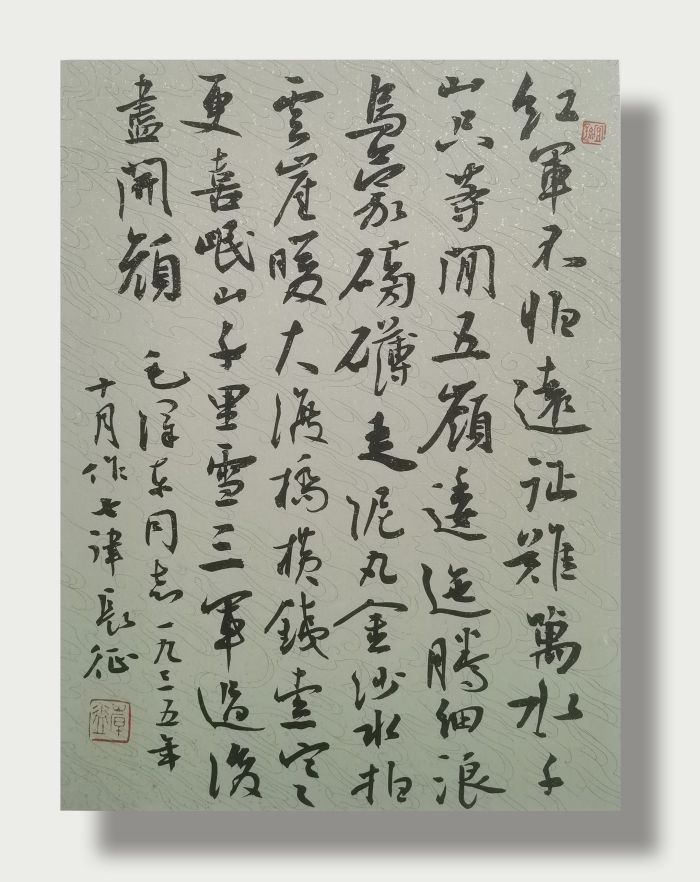

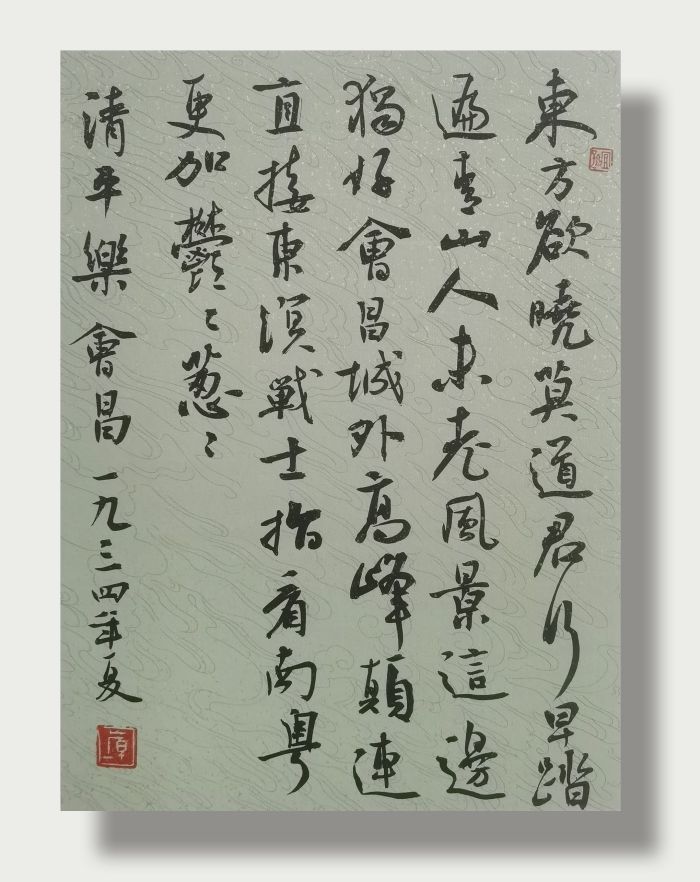

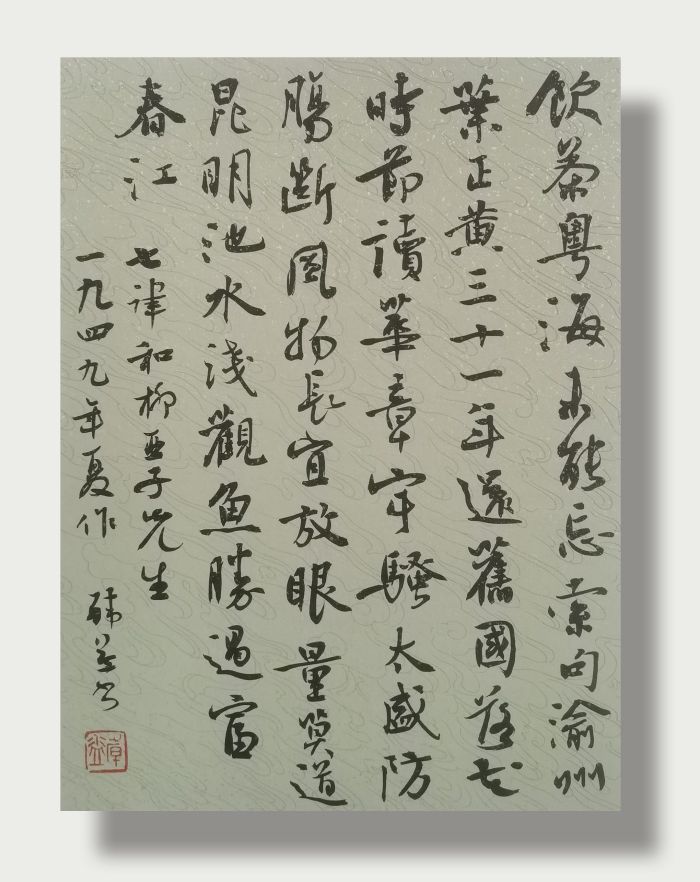

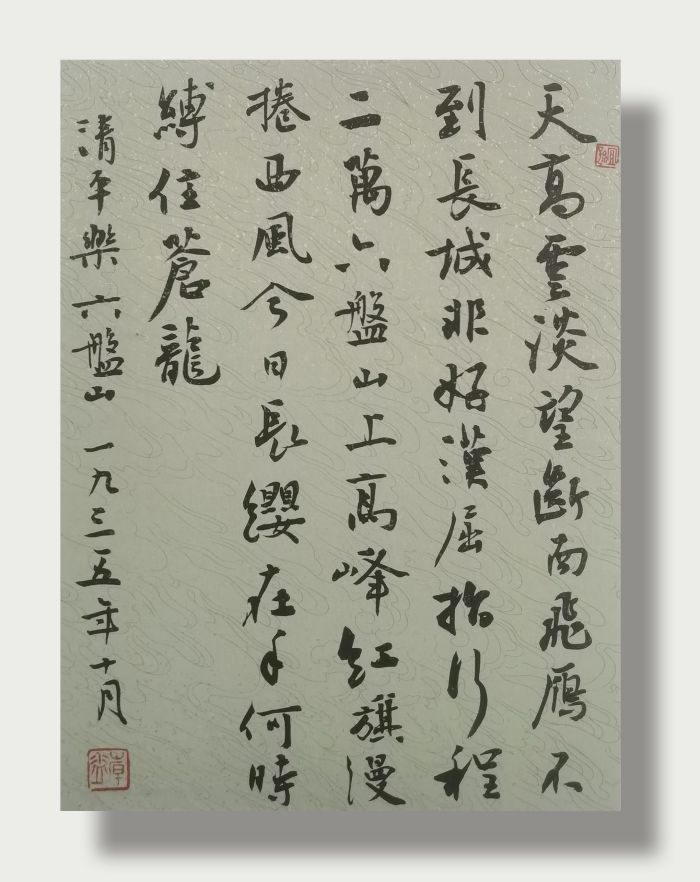

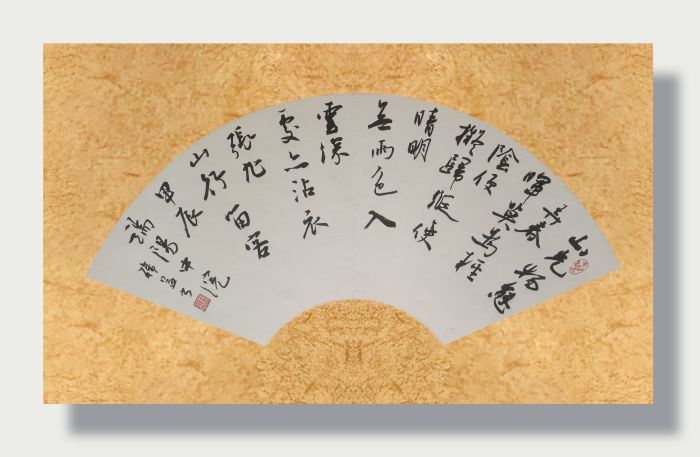

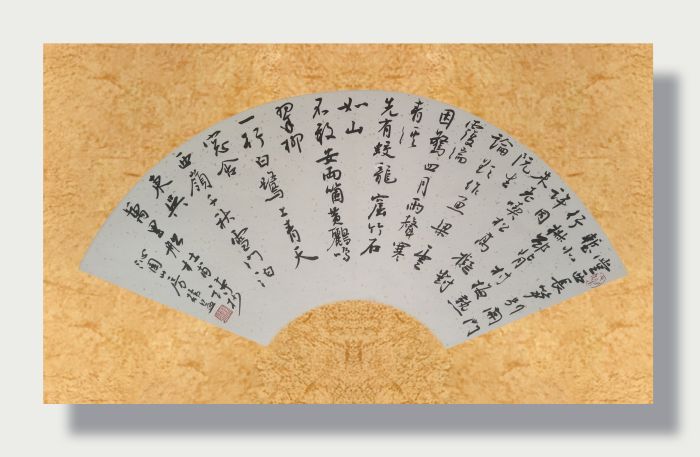

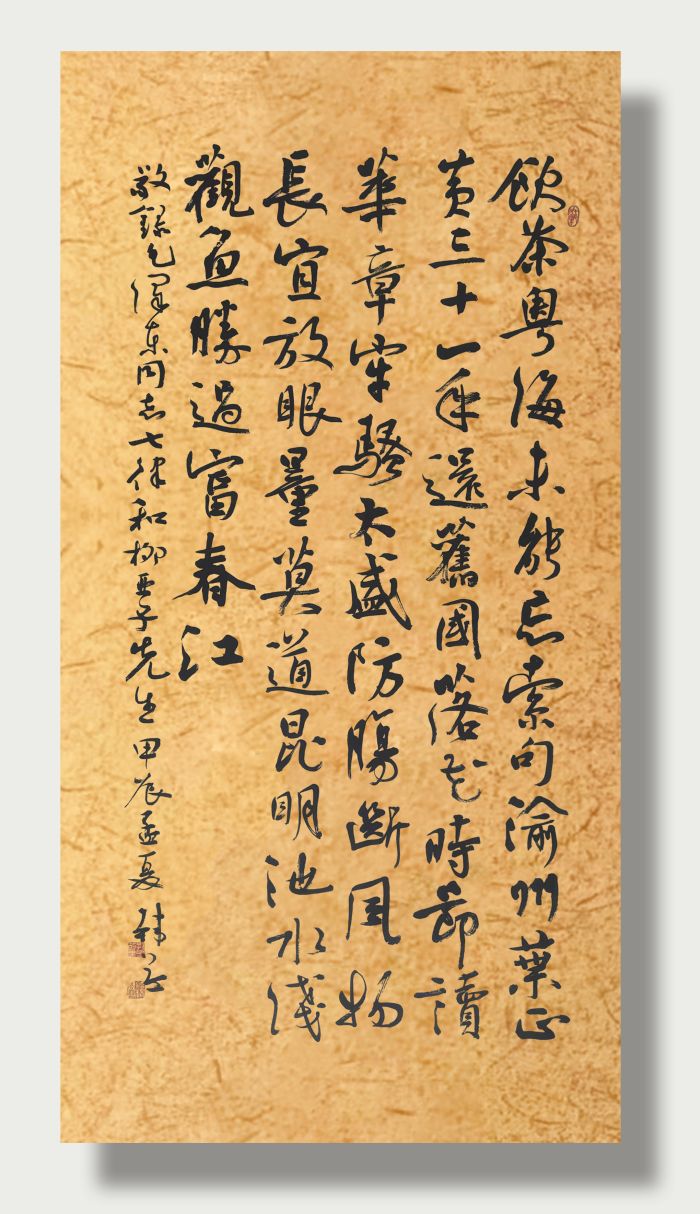

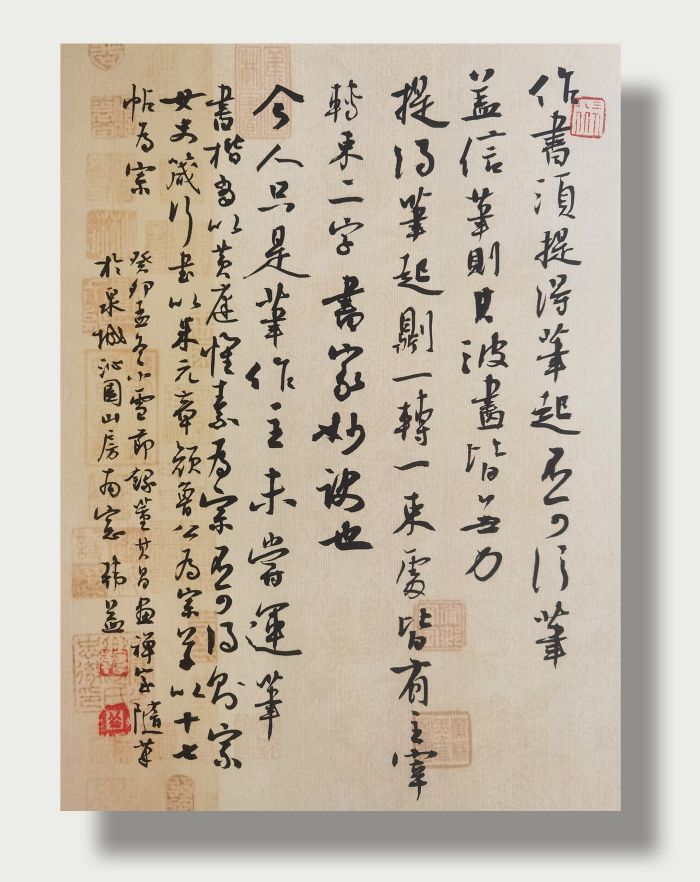

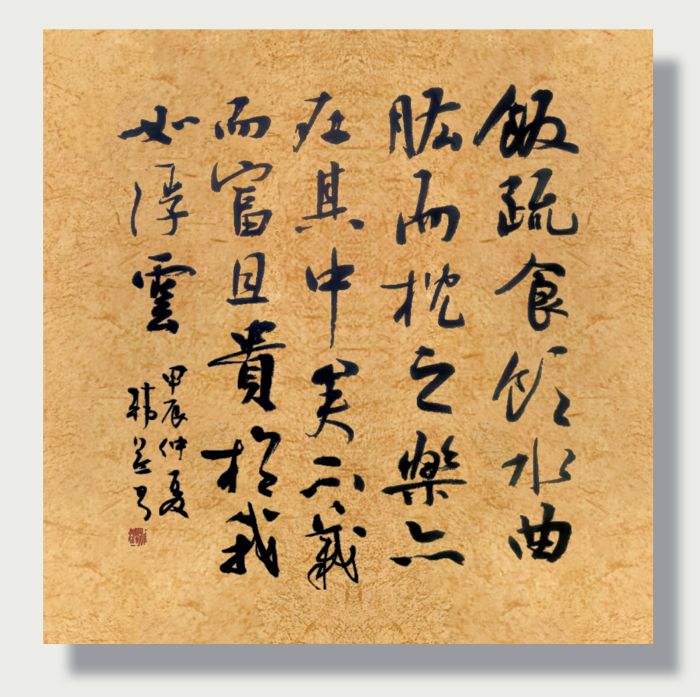

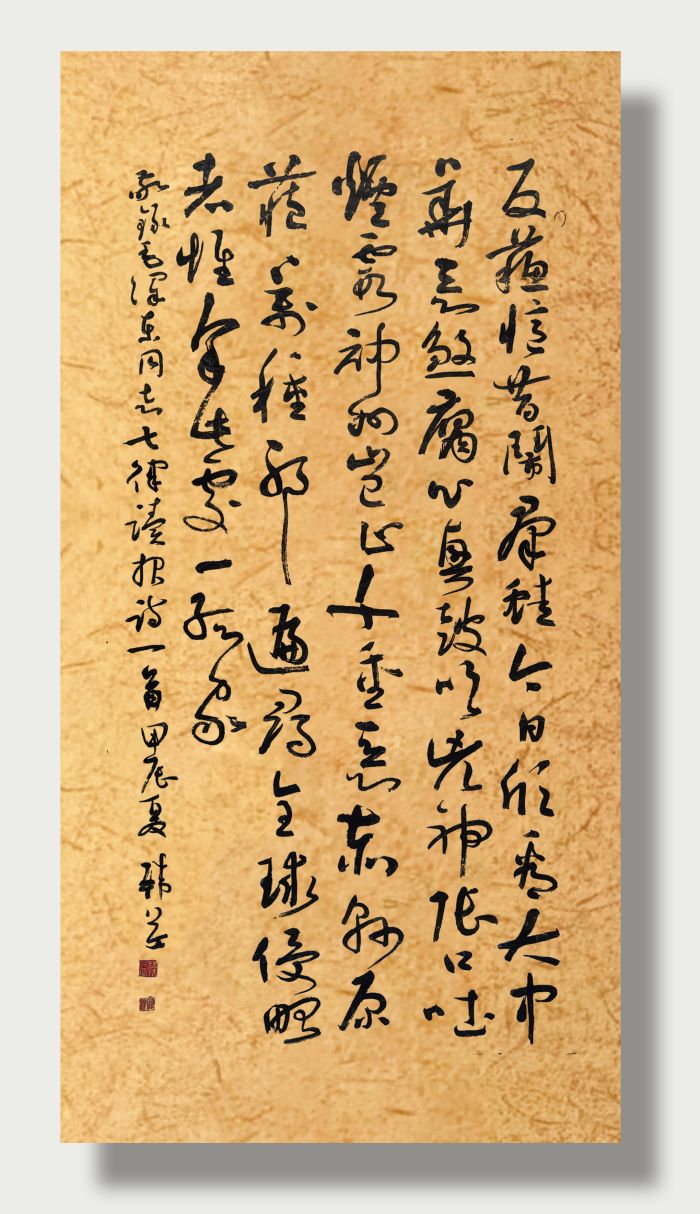

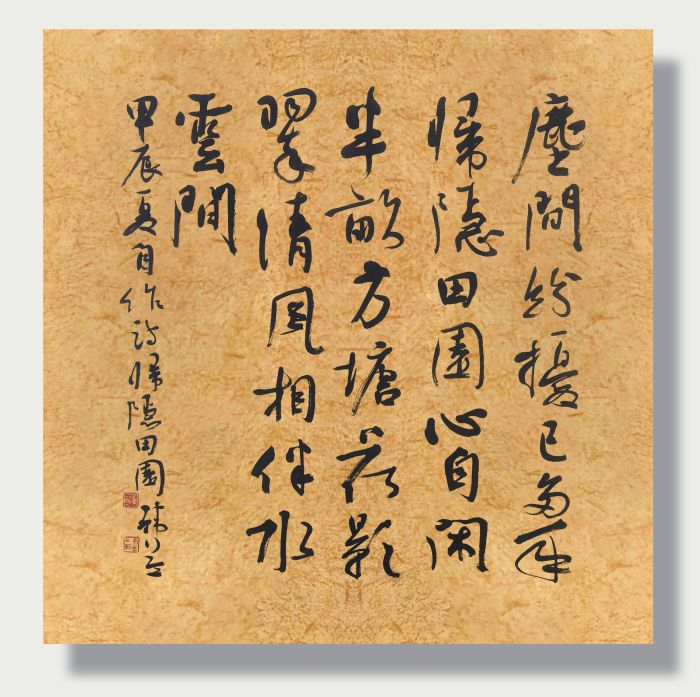

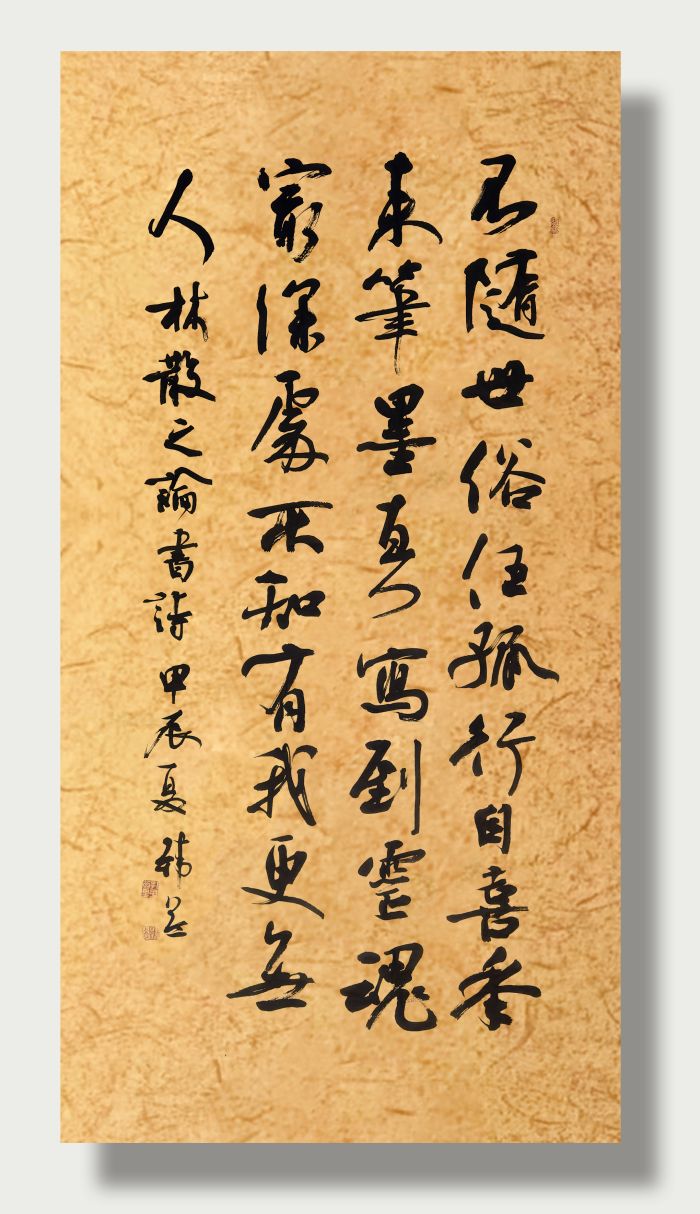

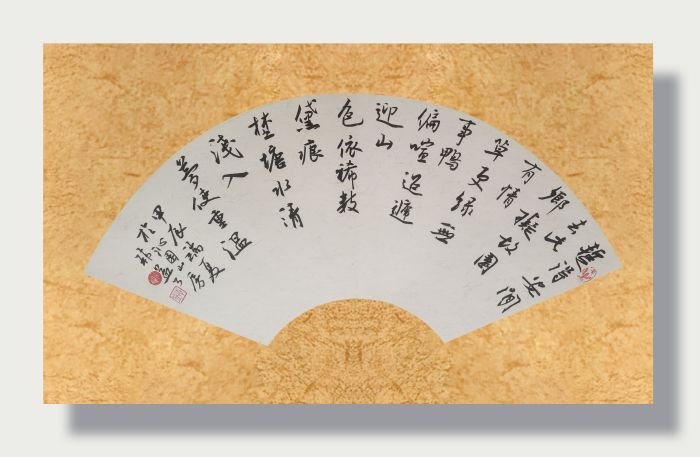

作品欣赏

韩益:我与书法

书法,于我而言,如同一盏明灯,指引我成为一个珍惜时光、不容虚度的人。如今已近古稀之年的我,与书法的缘分,竟已绵延了六十多个春秋。

自幼,受家父的严厉教导、乡贤的影响,以及“韩氏家祠”那明清文化的浸润,一颗热爱书法的种子便悄然在我心底深埋。从背诵《山西杂字》《三字经》《百家姓》起始,我渐渐地对国学蒙书产生兴趣,而后延伸至论语经典、诗词歌赋。工作后,幸得著名书法家蒋开征先生的教诲,得益于曲阜那汉魏碑刻的熏染,还有曲阜历史人文的滋养。从事宣传文化艺术工作近四十年间,即便公务繁忙,我亦能在业余时间孜孜不倦地投入到对书法的热爱之中。

尤其是退休后的这十余年来,我守望着经典,遍临碑帖,沉浸于书法与诗联歌赋的世界。与朋友谈起书法,我便精神焕发,有说不完的话语。自上世纪八十年代拜蒋开征先生为师起,我才真正开始领悟书法的真谛,才逐渐靠近“山阴之道”。

常年临帖,乃书法之基。这是学习书法的根本,是让自己的书法创作之树常青的必要途径。临帖便是学习前人、继承传统,唯有深入其中,才能体悟书法之源,领会书法之精神,而后逐步爱上书法。传统对于当代并非是干涸的,其资源依旧鲜活且充满生命力。对传统挖掘程度与理解的不同,可开拓出不同的书法走向。没有历经这样的过程,妄图达到一定的书法艺术水准是绝不可能的。临帖,要亦步亦趋、老老实实,如同临帖初期追求形似,而后力求神似,最终达到形神兼备。临帖有其渐进顺序,从描红到精临、意临、背临,再到创作探索,广泛涉猎,如文学创作般博览群书、汲取各家之长。我真正走向书法的正规化、系统化,始于函授中国书画函授大学三年的教案学习。从楷书欧阳询的《九成宫》入手,继而临习颜真卿的《勤礼碑》《多宝塔》,上世纪九十年代初转向魏碑,临写《张猛龙碑》,后又转向汉隶《乙瑛碑》《史晨碑》《张迁碑》。在习练魏、隶的同时涉猎行书、草书,如王羲之的《兰亭序》《圣教序》《十七贴》,颜真卿的《祭侄文稿》《争座位贴》,《孙过庭书谱》等。后来又迷上苏轼、米芾、王铎,到了九十年代中期,尤其在《寒食帖》《蜀素帖》和《苕溪帖》上用功颇深。中国书法诸体本身就是一部历史,要摸清书法的真正味道便需追根溯源。上世纪九十年代末期,我将注意力转向甲骨文、金文和大小篆,如《散氏盘》《周墙盘》《毛公鼎》。学书必须植根传统,唯有根深才能叶茂,而深入传统关键要明晰自己是谁,自己的书法从何来、往何去。这实际便是临与创的关系,临是“用眼写字”,在临的过程中训练自己达到心手相合,将范本中的笔法、字法、章法运用到创作中,达到和谐、统一、默契。

探求书理,乃书法之要。孔子曰:“学而不思则罔”,尤其临帖到一定阶段,一定要深入思考每个字形的写法缘由。不同朝代、不同书法家的落款、钤印为何如此。数十年临帖过程中,我体会到临帖要按原帖字构形体、章法布局去临,临多了便在心中有了布局和章法。当然,学习书法理论同样重要。这个理便是学传统之理,尤其是学宋以前的书法,要打破对文字的“意象”,突破潜意识中的规范美术字审美定势。如果带着这种潜意识欣赏晋、唐人的作品,会发现诸多奇怪之处,而这对古人来说却是顺理成章。学习传统,特别是宋以前的传统,就是要打破原有思路与规范,如此才能真正理解古人。当然,自己的人生经历也是提升对书法认识能力的重要方面,即所谓“字外功夫”。要达到尽善尽美的境界,需终生不懈修养自身,不倦于书道之理的探索。

书法创作,乃书法之的。在前两个方面有深厚基础后,方可谈及书法创作。真正的书法创作是从传统中走出,将所学融会贯通,把阅历、学识、文化、素养等融入书写中。这有一定难度。有艺术大家曾言,用百分力打入传统,需用百分二十力打出。功力到了,手到了,还有眼界问题。眼高手低,临得不够;眼低手“高”,终究难入艺术之道,关键在于综合素质的提高。创作过程是极为愉快的,常让人进入物我两忘之态。这不是语言上的陶冶,而是心灵的净化。有时心烦意乱,拿起笔来,便全然忘却。创作要自然而然、顺其自然,才会得心应手。创作是“用心写字”,力求形、势、气三者合一,用毛笔在宣纸上展现出气韵生动,这种气韵即“风神”,风神则非胸中清淡性灵供养不可。古人云:“字不愫则不清,心不静则不清,气不穆则不清”。书法的书写性尽在此理。

白石老人曾有印文“不教一日闲过”,我改成了“不教一时闲过”,即不让时间白白消逝在无为、无聊、无意义状态。消遣时也要往高雅处。写字写烦了,便读书、欣赏音乐。总之,书法爱好让我与历史、知识相交,与志趣高雅的朋友交往,也丰富了我的多彩生活。正是对书法艺术的这种追求,自然形成了做何事都要追求最好效果的行为指向。明末清初顾炎武的一句话“从兴趣始,以毅力终”,常在我耳边回荡,我对书法的爱好与探索便是如此坚定地一路走来,还将继续坚定不移地走下去,永不放弃,做一个真正用书法服务社会的人。

韩益:如何对待书法

“从兴趣始,以毅力终”,这已然成为我与书法相伴过程中、临池与读书时的座右铭。数十年来,我在书法领域还是有着不少感悟的。

其一,提升眼力。于我而言,提升眼力即要锤炼对书法的审美意识与审美能力。究竟何者为美?何者为丑?在我学习书法的历程中,必须将锻炼审美意识和能力置于首要位置。倘若有机会和条件,就要去赏历代经典法帖真迹、碑刻原石及拓片、展览原作、高手示范等等,这些无疑都是锻炼眼力最为直接且有效的途径。此外,还得多看新出版的碑帖、理论书籍、网络展览、大型作品集等,从而了解书法圈的前沿动态。在如今媒体、出版物、网络极为发达的时代,我这个习书者要学会借助各种途径来开阔自己的眼界,持续提升自己的欣赏水平,知晓雅俗之别,贯通古今之异,极力避免闭门造车,更不可坐井观天。

其二,善于用脑。对我来说,善于用脑就是要锻炼思考能力。思考能力可是决定了我在书法之路上能达到的高度。光是观看而不思考,那便如过眼云烟,难以留下深刻印记。这里的用脑,更多地侧重于对古代经典佳作、当代精品力作的反复研究与品味,通过对比、分析、找寻差距,对好作品的章法、字法、用笔精彩之处加深记忆,找出自身存在的不足,合理借鉴,为我所用,在这个过程中不断转变自己学书的固化观念,理清思路,做到知晓来处,明确去处。

其三,勤于练手。对我与书法的关系来讲,勤练手就是要锻炼自己的动手书写能力。首先必须多临写古代法帖,从中去掌握用笔技巧和章法。其次要多进行创作练习,反复尝试各种形式、章法、笔法,形成“临帖-创作-再临帖-再创作”的良性循环。再次要高度重视展赛,多通过展赛来锻炼创作能力,勇于探索,不断尝试新感觉,最终达到自然书写、心手双畅的境界。在练手的同时也要学会用脑,不经思考的临帖和创作仅仅只是机械重复个人习惯动作,练得再多也只是量的积累,临摹和创作水平很难有质的飞跃。

其四,大胆尝试。于我之书法旅程,大胆尝试就是将书法创作视为一个推陈出新的过程,要打破传统,除了拥有扎实的基本功之外,更为重要的就是大胆尝试,勇于探索。孙过庭在《书谱》中所述:穷变态于豪端,合情调于纸上,无间心手,忘怀法则。“穷变态”和“合情调”表达了在技法娴熟的基础上,大胆地进行变革,大胆地尝试,跳出古人的藩篱,保持住年轻时所具有的冲劲,摆脱保守,不弃法度,顺应时潮,另辟新境。

其五,找准定位。就我与书法而言,找准定位就是要将自己真正置身于对书法艺术的追求之中,而非仅仅只是一般的爱好。将自己定位为专业,首先要明白“翰不虚动 ,下必有由”的道理;然后要做到“下笔即是,抬笔即成”;在书法创作上直至达到“五合交臻,神融笔畅”的意境。找准突破口,把握好方向,不忘初心,持续提升自己,在书法探索的道路上爬坡攀峰。